Autor: Pascal Reis

“Blade” (USA 1998)

I promise you, you’ll be dead by dawn.

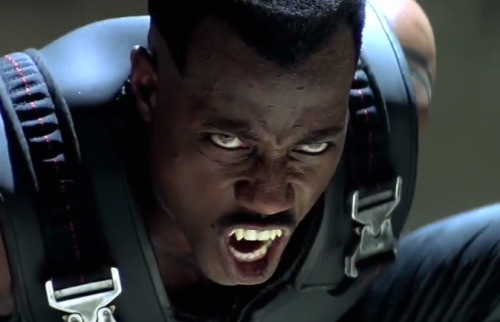

Wesley Snipes ist als vampirjagender Daywalker die gefasste Überzeichnung in Person. Seine physische Präsenz ist immer auf dem gleichen lässigen Level, von Schauspiel braucht man hier nicht reden, mit einem Gesichtsausdruck, möglichst (pseudo-)cool, schnetzelt sich Snipes eben andauernd durch die von Blutsaugern dominierte Unterwelt der Großstadt. Sein Gegenspieler tritt in Form von Stephen Dorff auf, der den gewandelten Vampire Deacon Frost gibt. Im Gegensatz zu Snipes, der zwar nicht Berauschendes darstellt, aber durchaus in die Rolle passt, ist Dorff ein Knallcharge³. In einer Welt, in der Vampire am liebsten vögeln, Drogen konsumierten und sich bei Techno-Partys mit Blut berieseln lassen, ist Dorff der im wahrsten Sinne blasse Anhaltspunkt von ewiger Reizlosigkeit. Er strahlt nichts aus, keine Verführung, keine Gefahr, ein typisches Abziehbild neumodischer Eckzähne.

Stephen Norrington geht es in Blade gar nicht um das konsolidieren des interesanten Comic-Universums von Marvel, sondern vielmehr um stylische Bilder und temporeiche Kampfchoreographien. Die Story selbst ist dementsprechend durchsichtig, logikfrei, gerne dämlich und dient auch nur als Grundfläche für die Aneinanderreihung sämtlicher Fights. Und doch, auch wenn Blade nicht wirklich gut ist, irgendwie unterhält er. Der Vampirismus, seine Entstehung, die Prinzipien innerhalb der düsteren Gesellschaft der Vampire, die unauffälligen Mechanismen im Hintergrund, der Rassismus innerhalb der Blutsaugerclans das alles wird in wenigen Sekunden angeschnitten, aber zu keinem Zeitpunkt behandelt. Blade ist ein No-Brainer, durch und durch, und wenn man zwischendurch mal wieder Interesse an einer blutigen Prügelorgie hat, dann kann man ohne schlechtes Gewissen einschalten. Am Ende gilt: Traue niemals einer Frau, die dich zum Feiern in einen Schlachthof führt und Ethylendiamintetraessigsäure hilft immer gegen Vampire, ob sie nun von einem Blutgott besessen sind oder einfach nur unter Minderwertigkeitskomplexen leiden.

“Blade II” (USA 2002)

There’s an old saying: Keep your friends close, keep your enemies closer.

Blade Ein stoischer Vampirjäger, mit konstanter Affinität zum Blutsaugen. Während wir in Blade noch einen Wesley Snipes erlebten, der als Daywalker seine vampirischen Triebe mit aller Kraft verdrängen wollte, seiner Sucht aber hilflos ausgeliefert war, ist sein Charakter in Blade II nun anders ausgelegt. Snipes hat an seiner Performance natürlich nichts verändert, eine versteinerte Mimik und die stählernen Muskeln bedecken das gesamte Spektrum, Vielfältigkeit hat aber sicher niemand verlangt. Gemeint ist mit der Veränderung vielmehr, dass Blade seinen Blutdurst längst vollständig akzeptiert hat, er trinkt den roten Lebenssaft, einfach weil er es muss, den Vampiren jagt er natürlich immer noch mit Vorliebe Silberpflöcke in den Brustkorb.

Die interessanteste Revision fand jedoch hinter der Kamera statt: Der mexikanische Filmemacher Guillermo del Toro durfte glücklicherweise, so dachte man jedenfalls, Stephen Norrington ablösen. Del Toro hat ein einmaliges Händchen für Fantasy-Universen, für das Erschaffen einer Welt, die sich schräg neben der Realität befindet, gerne aber mit dieser verknüpft wird (siehe Pans Labyrinth als auch Hellboy I + II). In Blade II kann der Regisseur allerdings weder mit einer kreativen Inszenierung glänzen, noch den durchschnittlichen Vorgänger in irgendeinem Punkt qualitativ übertrumpfen.

In Blade II gilt genau das, was jeder Fortsetzung in die Wiege gelegt wird: Schneller, cooler, lauter und, gegebenenfalls, blutiger. Was auch schon bei anderen Nachfolgern nicht funktioniert hat, schafft auch Blade II nicht. Die CGI-Effekte sind der erste Kritikpunkt, denn wenn unser Vampirhunter plötzlich durch die Computeranimationen ersetzt wird, dann sieht das nicht nur billig aus, sondern raubt den Kämpfen jegliche Dynamik, einfach weil die offensichtliche Computereinfügung vollkommen deplatziert wirkt. Per se sind die Kämpfe, wie schon im Erstling, durchaus kraftvoll und nett anzusehen, die Coolness steht natürlich im Mittelpunkt, Style over Substance durch und durch, doch das Ganze geht auch gerne mal nach hinten los und das noch extremer als in Blade.

Vieles wirkt so furchtbar überzogen, dass man nicht einmal ein gequältes Lächeln über die reißerische Darstellung verlieren kann. Dabei besitzt Blade II von seiner Grundthematik ein durchaus ansprechendes Thema: Blade muss sich mit den Vampire zusammentun und gegen eine mächtigeren Feind, den Reapern, antreten. Dabei offenbaren sich die familiären Verhältnisse auf allen Seiten, immer auf Leben und Tod gepolt. Was bleibt ist ein noch überzogenerer und stellenweise streckender Vampir-Actioner, der sein vorhandenes Potenzial konsequent verspielt und am Ende dem Fluch der Fortsetzungen in den unendlichen Weiten des Genre-Sumpfes unterliegt.

“Blade: Trinity” (USA 2004)

Kill one man, you’re a murderer, kill a million, a king. Kill them all, a God.

Während Stephen Norringtons Comic-Adaption Blade den durchschnittlichen Franchise-Startschuss gab und von Guillermo Del Toro 2002 mit Blade II dann belanglos fortgesetzt wurde, stürmt Blade: Trinity mit wehenden Fahnen den Gipfel der peinlichen Lächerlichkeit. Nach langem hin und her hat sich die Produktionsfirma dazu entschieden, David S. Goyer die inszenatorische Führung zu überlassen. Goyer ist kein Unbekannter im Blade-Universum, schließlich hat er zu beiden vorherigen Teilen die (mäßigen) Drehbücher verfasst und war daher mit der Materie durchaus vertraut ein mehr oder weniger gutes Zeichen, möchte man meinen, denn unterhaltsame Actionkost, die keinerlei Nährwert besitzt, durfte man als Zuschauer doch mindestens erwartet. Doch falsch gedacht. Die Blade-Reihe bleibt sich treu und nimmt von Teil zu Teil an Qualität ab, doch was Blade: Trinity hier veranstaltet, ist schon eine mehr als blamable Impertinenz.

Sicher waren Blade und Blade II gewiss keine Genre-Meisterwerke und hantierten immer mit einem gewissen Grad an unfreiwilliger Komik herum, doch in Blade: Trinity ist dieses Maß nun bis zum Anschlag gefüllt. Wenn beispielweise Jessica Biel über das Schwert der Traurigkeit faselt, dann erfährt das Zwerchfell, was brutale Erschütterung bedeutet. Mit Jessica Biel wären wir dann auch gleich beim nächsten Kritikpunkt, der sich allerdings erst mit ihrem Schauspielpartner Ryan Reynolds vervollständigt. Der Daywalker ist jetzt nicht mehr allein und sieht sich gezwungen zusammen mit der Untergrundorganisation der Nightstalker (Was für ein cooooler Name) gegen die Vampirhorden zu kämpfen. Darunter zählen eben auch Jessica Biel, im Film Abigail, und Ryan Reynolds als Hannibal King (Noch so ein coooooooler Name). Sicher hat Snipes in den beiden Vorgängern immer nach den gleichen Mustern gearbeitet und die Vampire nach Schema F in Stücke gefetzt. Innovativ war das nicht, aber deutlich unterhaltsamer als dieses debile Idiotentrio, dass mit dämlichen Dialogen und furchtbar aufgesetzter Coolness um sich wirft. Die größte Beleidigung für jeden Freund altmodischer Vampirgeschichten ist jedoch Dominic Purcell als modernisierter Dracula.

Purcell besitzt keine Leinwandpräsenz, Purcell ist einfach nur ein Typ, der fies durch die Gegend glotzt und seine Muskeln hüpfen lassen darf. Übrigens will Dracula nicht mehr Dracula genannt werden, sondern Drake, einfach weil es viel besser klingt. Dabei muss man festhalten, dass Purcell durch seine Performance nicht nur den Fans auf den Schlips tritt, sondern auch jedem großen Darsteller (von Bela Lugosi bis Christopher Lee) der einst den Grafen der Nacht verkörperte. Blade: Trinity katapultiert sich problemlos unter das Niveau einer trashigen B-Movie-Sause und ist so ekelhaft durchgestylt, so gezielt auf seine protzige Action getrimmt, dass das pure Bedürfnis nach stylishem Krach bereits nach wenigen Minuten vielmehr auf den Senkel geht, als das sie durch ihre unverhüllte Dummheit amüsiert. Blade: Trinity ist eine Katastrophe, ein Haufen erbärmlicher Atomschrott, in dem einfach gar nichts stimmt mit bestem Gruß an David S. Goyer, der hier nicht nur das Drehbuch verbockt hat, sondern auch kein inszenatorisches Talent an den Tag legt, Chapeau!